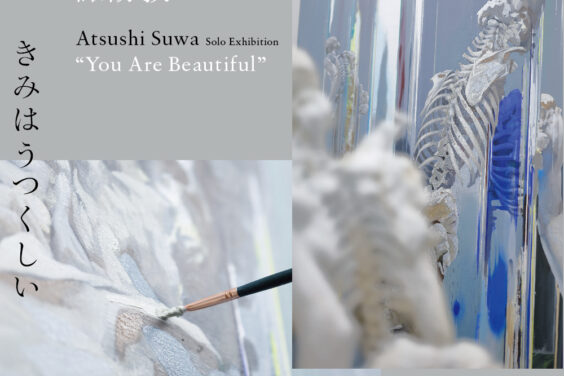

諏訪敦展「きみはうつくしい」

キュレーション

Join me now:

キュレーション

プロデュース/キュレーション

キュレーション

クリエイティブディレクション/キュレーション

クリエイティブディレクション/キュレーション

プログラムディレクション

プログラムディレクション/編集

キュレーション

キュレーション

プロデュース/キュレーション

プログラムディレクション

プロデュース/アートディレクション

クリエイティブディレクション/編集

クリエイティブディレクション

プログラムディレクション/プランニング

プログラムディレクション/アートディレクション

プログラムディレクション/編集

プログラムディレクション/プランニング

クリエイティブディレクション/編集

編集

クリエイティブディレクション/キュレーション/編集

クリエイティブディレクション/キュレーション/編集

プランニング/編集

キュレーション/編集

プログラムディレクション/編集

プログラムディレクション/プランニング

キュレーション

キュレーション/編集

キュレーション

プロデュース/プランニング/編集

プロデュース/編集

クリエイティブディレクション/編集

プログラムディレクション/キュレーション

プロデュース/プランニング/編集

プログラムディレクション/プロデュース

プロデュース/編集

プログラムディレクション/プロデュース

プログラムディレクション

プログラムディレクション/プロデュース

プロデュース/アートディレクション

プログラムディレクション/キュレーション

キュレーション

キュレーション

プランニング

プロデュース/編集

プログラムディレクション/プロデュース

プロデュース/編集

プロデュース/キュレーション

プロデュース/編集

プロデュース/キュレーション

プロデュース/キュレーション

プロデュース

プロデュース/キュレーション

プロデュース/キュレーション

プログラムディレクション

キュレーション

プログラムディレクション

キュレーション/編集

プロデュース/キュレーション

プランニング

キュレーション/編集

プログラムディレクション

キュレーション

クリエイティブディレクション/編集

プロデュース/キュレーション

プロデュース/キュレーション

プロデュース/キュレーション

プログラムディレクション

キュレーション/アートディレクション

キュレーション/アートディレクション

プロデュース

プロデュース/キュレーション

クリエイティブディレクション

キュレーション

クリエイティブディレクション

クリエイティブディレクション

プロデュース

プロデュース/アートディレクション

クリエイティブディレクション

クリエイティブディレクション

キュレーション

プロデュース/プランニング

プロデュース/プランニング

クリエイティブディレクション

クリエイティブディレクション

プロデュース/アートディレクション

プロデュース/プランニング

プロデュース/キュレーション

プロデュース

キュレーション

キュレーション

クリエイティブディレクション

アートディレクション

クリエイティブディレクション

クリエイティブディレクション

プログラムディレクション

クリエイティブディレクション

クリエイティブディレクション/キュレーション/編集

キュレーション

キュレーション

プロデュース/プランニング

クリエイティブディレクション

キュレーション

クリエイティブディレクション

クリエイティブディレクション

プランニング/アートディレクション

キュレーション

クリエイティブディレクション

アートディレクション

キュレーション

キュレーション

アートディレクション/デザインワーク

プランニング/キュレーション

プランニング/キュレーション

キュレーション

クリエイティブディレクション

キュレーション

キュレーション

アートワーク

アートワーク

キュレーター。東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻准教授。1974年奈良県奈良市生まれ。武蔵野美術大学大学院で絵画を学び、海外子女教育振興財団(泰日協会学校/バンコク・タイ)、武蔵野美術大学パリ賞受賞により仏滞在研究(Cité Internationale des Arts, Paris)、原美術館学芸部アシスタントを経て、2005年に東北芸術工科大学(山形市)へ。2019年3月まで同大学教授・主任学芸員を務める。

展覧会やアートフェスのキュレーションの他、地域振興や社会貢献のためのCSRや教育プログラム、出版活動などをプロデュース。企業やNPO、行政と公共施設、教育機関のパートナーとして、クリエイターと地域資源・ものづくりの技術・伝統文化とのコラボレーションを推進している。

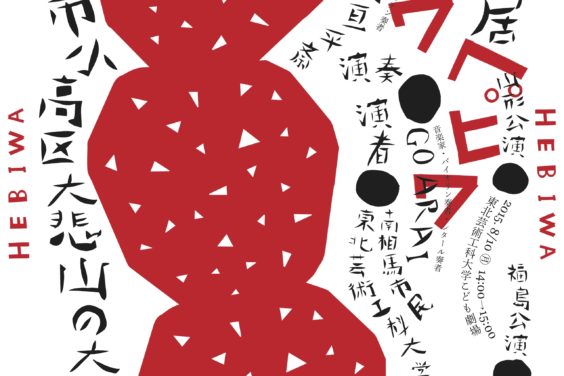

東北芸術工科大学在籍中に「みちのおくの芸術祭 山形ビエンナーレ」を創設。国の重要文化財 文翔館を会場に〈山の3部作/2014-2016-2018〉をディレクションし、18万人を動員した。東日本大震災発生後は東北復興支援機構(TRSO)ディレクターとして、石巻市や南相馬市でアーティストやデザイナーによる支援プロジェクトを牽引(2011~2017)。その他、山形では建築家・馬場正尊らの中心市街地のエリア・リノベーションに参加し、アート複合ビル「とんがりビル」の企画展をキュレーションした(2015~2018)。

美術館の立ち上げも各地で手掛けており、東根市公益文化施設「まなびあテラス」芸術監督(2016~2021)、「角川武蔵野ミュージアム」(埼玉県所沢市/隈研吾氏設計)クリエイティブディレクター(2019-2020)など。角川武蔵野ミュージアムでは竣工記念展「隈研吾/石と木の超建築」をキュレーションした。

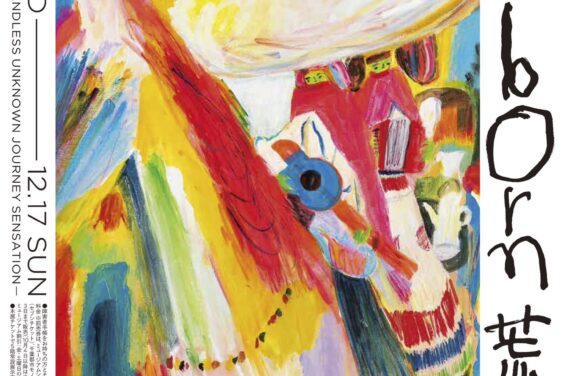

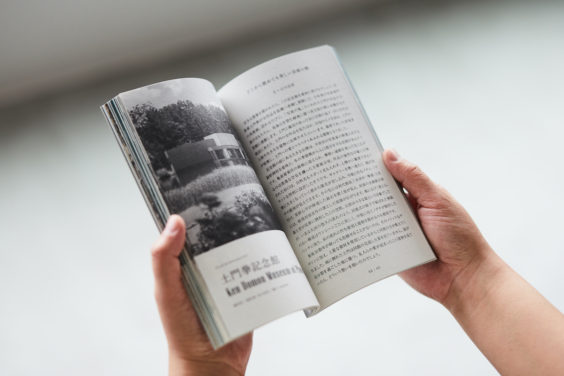

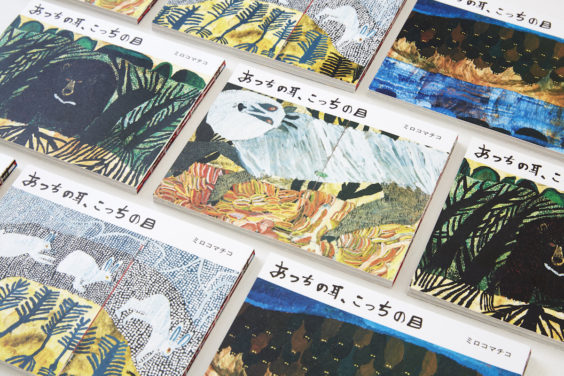

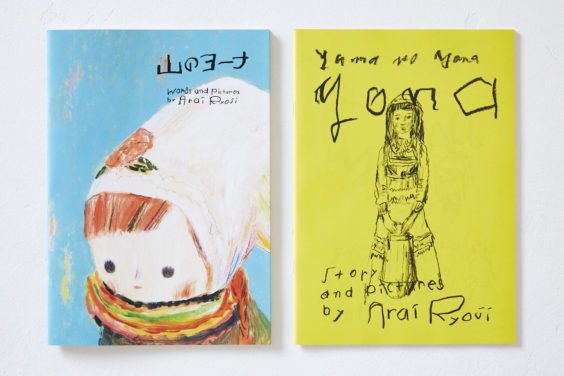

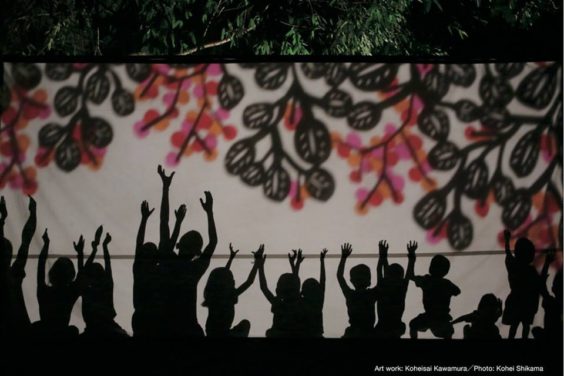

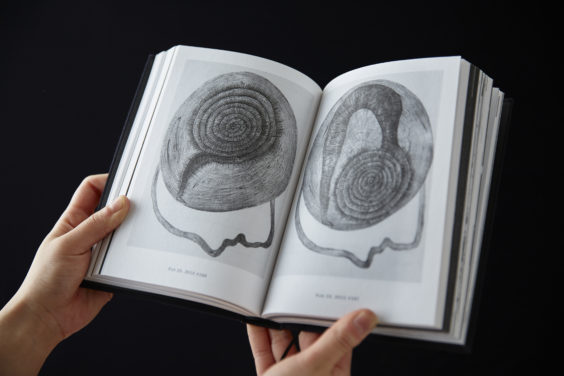

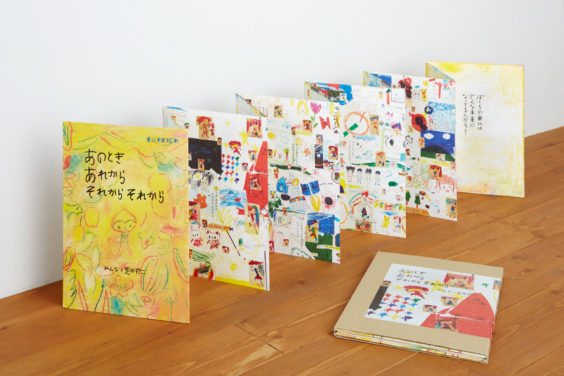

キュレーションを手がけた主な展覧会として「石川直樹/異人 the stranger」、「向井山朋子/夜想曲 Nocturne」、「CHO DUCK HYUN/Flashback」、「new born 荒井良二 いつも しらないところへ たびするきぶんだった」、「リトゥンアフターワーズ ここに いても いい 」などがある他、参加型のブックプロジェクトや書籍の企画編集も手がける。主な取り組みとして『東北未来絵本 あのとき あれから それから それから』荒井良二+山形新聞社(第32回新聞広告賞新聞社企画部門最高賞受賞)、『山のヨーナ/Picture Book & Original Soundtrack』荒井良二+akaoni、『みちのおくノート』山形ビエンナーレ2014記録集、『ブックトープ山形』ナカムラクニオ、『あっちの耳、こっちの目』ミロコマチコ、『ひとり歩きの山形建築ガイド』森岡督行、『盆地文庫』いしいしんじ、坂本大三郎 他、『東京影絵/Tokyo shadow puppet theater』川村亘平斎との共著、『POSTじゃあにぃ』荒井良二+ミロコマチコ+spoken words project、『東京ビエンナーレ2020/2021 見なれぬ景色へ』東京ビエンナーレ記録集など。

2019年にパートナーの故郷・群馬県の桐生新町重要伝統的建造物群保存地区に家族とともに移住。2023年からは群馬県前橋市の近現代美術館「アーツ前橋」のチーフキュレーターも務めている。

(集英社のファッション誌『SPUR』に連載中のアート欄より「諏訪敦|きみはうつくしい」の紹介コラムを転載)

ある女性とファインダー越しに見つめ合って、写真に撮り、プリントして壁に貼ったとしよう。そこに記録されているのは「撮る側」と「撮られる側」の視線の交差であり関係性である。写真のなかの彼女はいつまでも撮影者を見つめていて、ぼくたちはその関係の外側にいる。その瞬間に留まっているからなのか、写真は絵画に比べて、風化や忘却の運命に従順であるように思える。

対して、ダ・ビンチの「モナリザ」や、フェルメールの「真珠の耳飾りの少女」は、同じように目の前にいる画家を見つめていたはずなのに、その眼差しは時空をこえ、2025年に生きるぼくたちにも向けられているように思える。

ルーブルで、マウリッツハイスで、「彼女たち」の前を無数の観客が通り過ぎていけばいくほど「こちら側」にいた画家たちの気配は溶解し、絵画=彼女はそれ自体の主体を獲得していく。ひとたび美術館の収蔵庫に入ってしまえば、それはほとんど不死にちかいのではないかとさえ思うのだ。当事者であった画家もモデルも現世には塵ほども残っていないのに…。

ひとの一生をはるかにこえた長い時の経過への耐性、むしろ、時が過ぎるほど強度を増していく絵画の魔術的な力は、生成AIによってあらゆるイメージが容易につくり出せるようになった近年、逆に存在感を高めているようだ。今回紹介する諏訪敦は、同時代の画家のなかでそうした魔術=絵画のもっとも優れた使い手の一人であり、東日本大震災以降は、戦争で亡くなった人々など「直接に見ることも会うこともできない」死後の人物に肉薄するリサーチ型の肖像画制作に注力してきた。

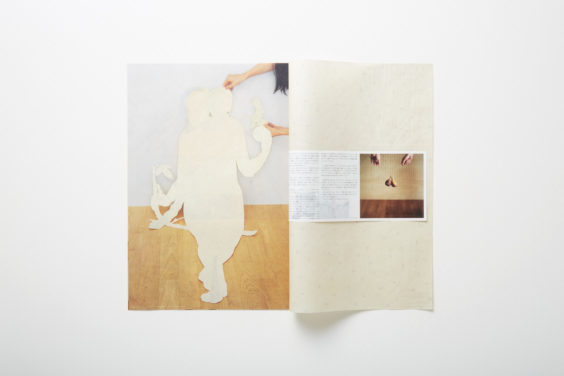

ぼくのキュレーションで開催中の「諏訪敦|きみはうつくしい」展は、この稀代の肖像画家のクロニクルを、83点の絵画と資料群で紹介する大規模なものだ。企画者として紹介したい作品は沢山あるが、なかでも夭折した青年を描いた《正しいものは美しい》(2017~2018)はぜひ会場で実物を見て欲しい。

今回はじめて外部で公開されるこの絵については、モデルとなった青年と依頼した遺族のプライバシーに配慮して詳細は書けないし、画像も載せられないのだが、まさに絵画の不死を感じさせてくれる傑作だと思う。

諏訪の絵画のなかで生き続ける青年の微笑は美しく、そしてあまりに哀しい。この悼みの共有もまた、ぼくたち人類が芸術に託してきた社会的機能の一つなのだ。