向井山朋子 Act of Fire

キュレーション

Join me now:

キュレーション

キュレーション

プロデュース/キュレーション

キュレーション

クリエイティブディレクション/キュレーション

クリエイティブディレクション/キュレーション

プログラムディレクション

プログラムディレクション/編集

キュレーション

キュレーション

プロデュース/キュレーション

プログラムディレクション

プロデュース/アートディレクション

クリエイティブディレクション/編集

クリエイティブディレクション

プログラムディレクション/プランニング

プログラムディレクション/アートディレクション

プログラムディレクション/編集

プログラムディレクション/プランニング

クリエイティブディレクション/編集

編集

クリエイティブディレクション/キュレーション/編集

クリエイティブディレクション/キュレーション/編集

プランニング/編集

キュレーション/編集

プログラムディレクション/編集

プログラムディレクション/プランニング

キュレーション

キュレーション/編集

キュレーション

プロデュース/プランニング/編集

プロデュース/編集

クリエイティブディレクション/編集

プログラムディレクション/キュレーション

プロデュース/プランニング/編集

プログラムディレクション/プロデュース

プロデュース/編集

プログラムディレクション/プロデュース

プログラムディレクション

プログラムディレクション/プロデュース

プロデュース/アートディレクション

プログラムディレクション/キュレーション

キュレーション

キュレーション

プランニング

プロデュース/編集

プログラムディレクション/プロデュース

プロデュース/編集

プロデュース/キュレーション

プロデュース/編集

プロデュース/キュレーション

プロデュース/キュレーション

プロデュース

プロデュース/キュレーション

プロデュース/キュレーション

プログラムディレクション

キュレーション

プログラムディレクション

キュレーション/編集

プロデュース/キュレーション

プランニング

キュレーション/編集

プログラムディレクション

キュレーション

クリエイティブディレクション/編集

プロデュース/キュレーション

プロデュース/キュレーション

プロデュース/キュレーション

プログラムディレクション

キュレーション/アートディレクション

キュレーション/アートディレクション

プロデュース

プロデュース/キュレーション

クリエイティブディレクション

キュレーション

クリエイティブディレクション

クリエイティブディレクション

プロデュース

プロデュース/アートディレクション

クリエイティブディレクション

クリエイティブディレクション

キュレーション

プロデュース/プランニング

プロデュース/プランニング

クリエイティブディレクション

クリエイティブディレクション

プロデュース/アートディレクション

プロデュース/プランニング

プロデュース/キュレーション

プロデュース

キュレーション

キュレーション

クリエイティブディレクション

アートディレクション

クリエイティブディレクション

クリエイティブディレクション

プログラムディレクション

クリエイティブディレクション

クリエイティブディレクション/キュレーション/編集

キュレーション

キュレーション

プロデュース/プランニング

クリエイティブディレクション

キュレーション

クリエイティブディレクション

クリエイティブディレクション

プランニング/アートディレクション

キュレーション

クリエイティブディレクション

アートディレクション

キュレーション

キュレーション

アートディレクション/デザインワーク

プランニング/キュレーション

プランニング/キュレーション

キュレーション

クリエイティブディレクション

キュレーション

キュレーション

アートワーク

アートワーク

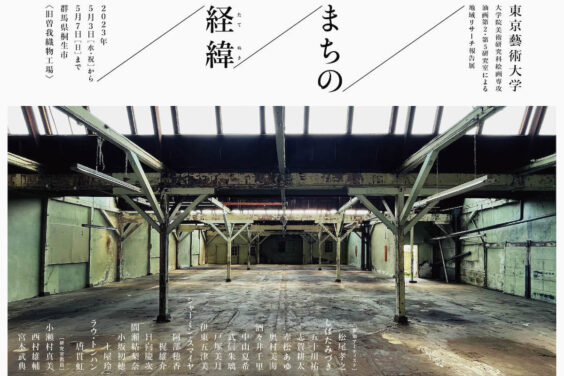

キュレーター。東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻准教授。1974年奈良県奈良市生まれ。武蔵野美術大学大学院で絵画を学び、海外子女教育振興財団(泰日協会学校/バンコク・タイ)、武蔵野美術大学パリ賞受賞により仏滞在研究(Cité Internationale des Arts, Paris)、原美術館学芸部アシスタントを経て、2005年に東北芸術工科大学(山形市)へ。2019年3月まで同大学教授・主任学芸員を務める。

展覧会やアートフェスのキュレーションの他、地域振興や社会貢献のためのCSRや教育プログラム、出版活動などをプロデュース。企業やNPO、行政と公共施設、教育機関のパートナーとして、クリエイターと地域資源・ものづくりの技術・伝統文化とのコラボレーションを推進している。

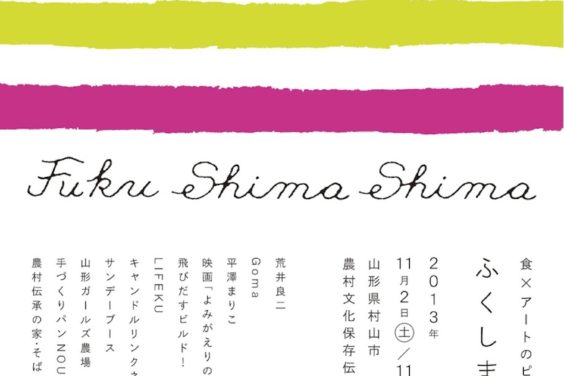

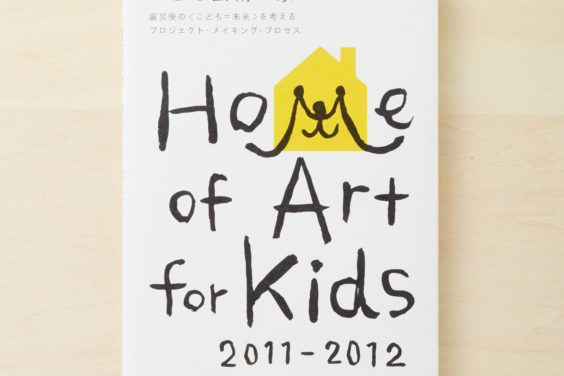

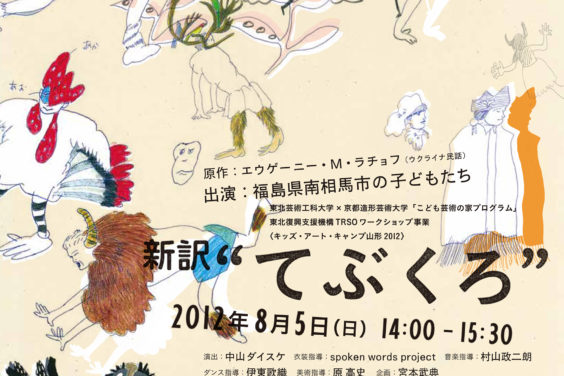

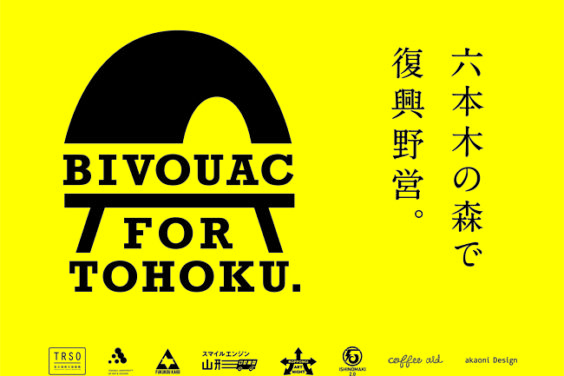

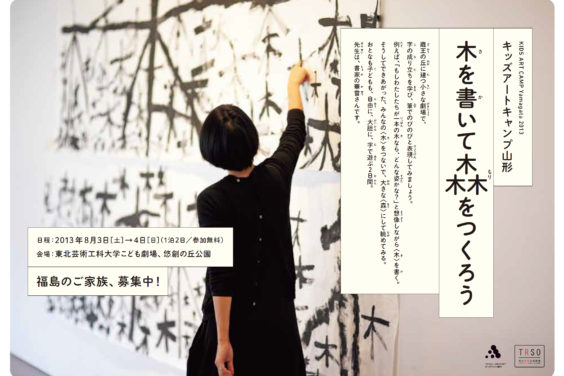

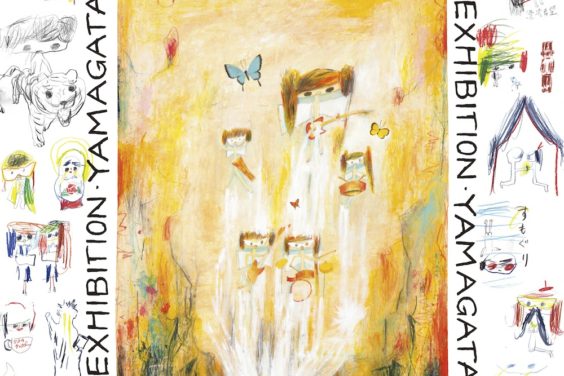

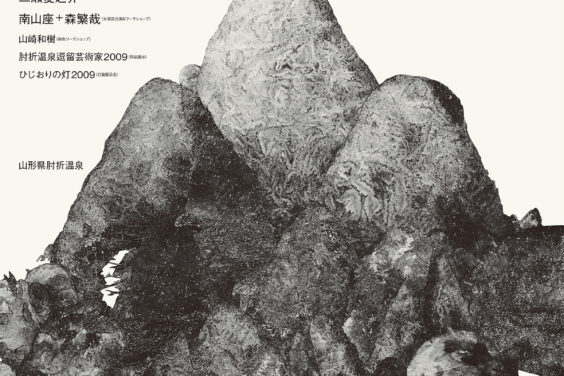

東北芸術工科大学在籍中に「みちのおくの芸術祭 山形ビエンナーレ」を創設。国の重要文化財 文翔館を会場に〈山の3部作/2014-2016-2018〉をディレクションし、18万人を動員した。東日本大震災発生後は東北復興支援機構(TRSO)ディレクターとして、石巻市や南相馬市でアーティストやデザイナーによる支援プロジェクトを牽引(2011~2017)。その他、山形では建築家・馬場正尊らの中心市街地のエリア・リノベーションに参加し、アート複合ビル「とんがりビル」の企画展をキュレーションした(2015~2018)。

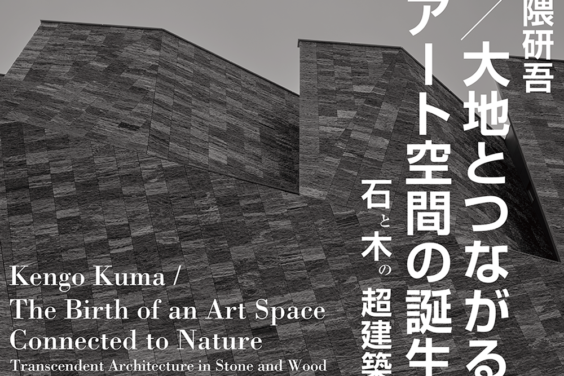

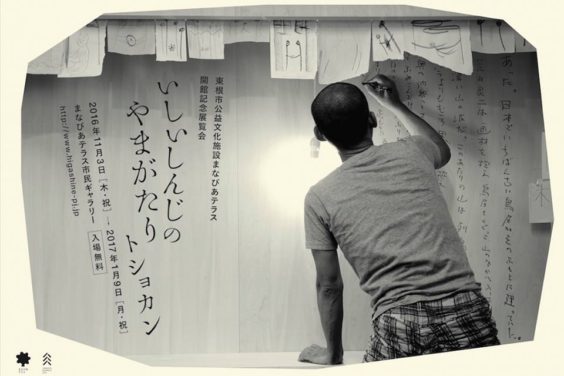

美術館の立ち上げも各地で手掛けており、東根市公益文化施設「まなびあテラス」芸術監督(2016~2021)、「角川武蔵野ミュージアム」(埼玉県所沢市/隈研吾氏設計)クリエイティブディレクター(2019-2020)など。角川武蔵野ミュージアムでは竣工記念展「隈研吾/石と木の超建築」をキュレーションした。

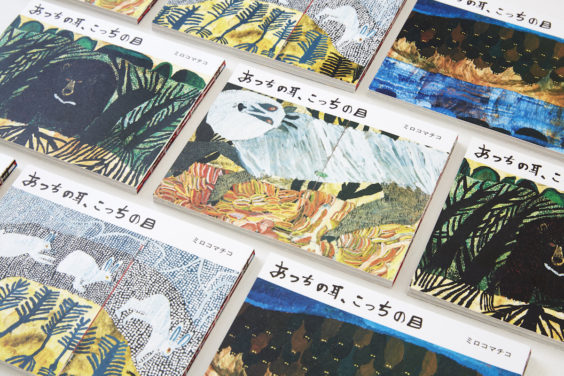

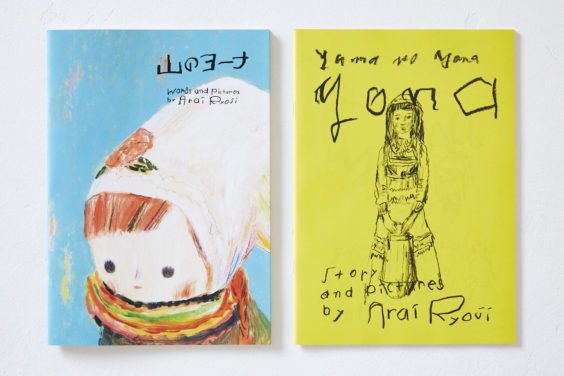

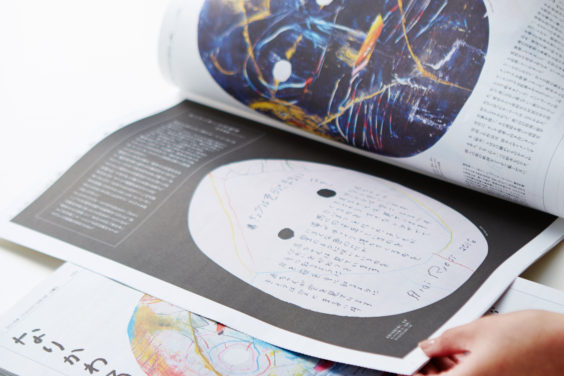

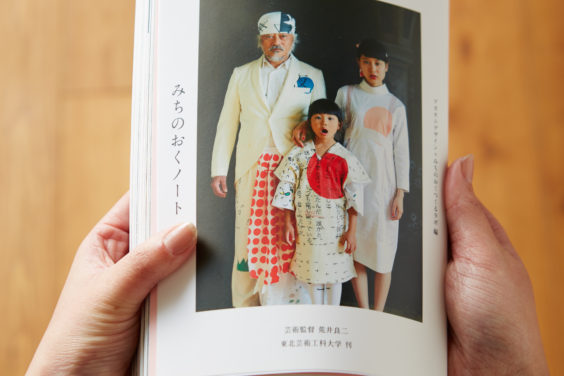

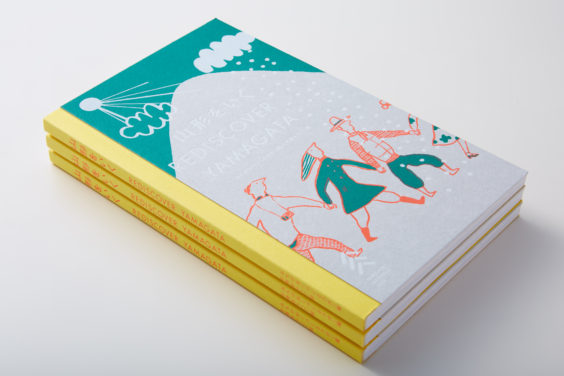

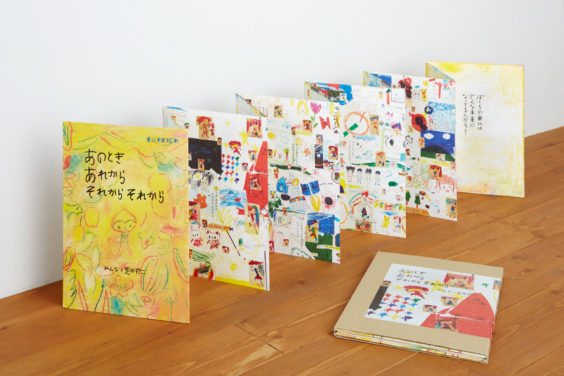

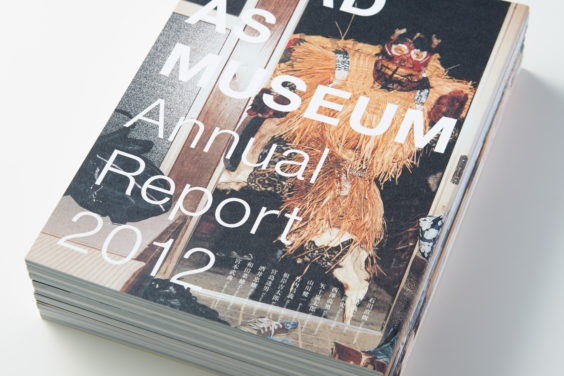

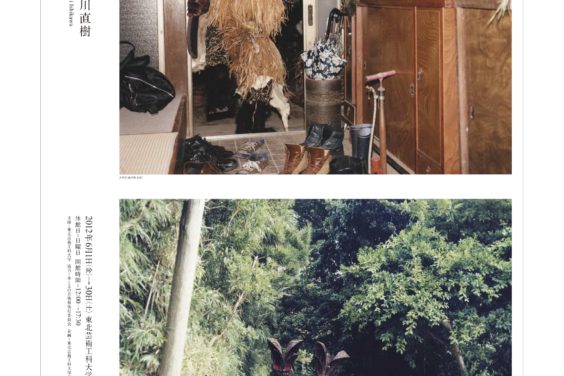

キュレーションを手がけた主な展覧会として「石川直樹/異人 the stranger」、「向井山朋子/夜想曲 Nocturne」、「CHO DUCK HYUN/Flashback」、「new born 荒井良二 いつも しらないところへ たびするきぶんだった」、「リトゥンアフターワーズ ここに いても いい 」などがある他、参加型のブックプロジェクトや書籍の企画編集も手がける。主な取り組みとして『東北未来絵本 あのとき あれから それから それから』荒井良二+山形新聞社(第32回新聞広告賞新聞社企画部門最高賞受賞)、『山のヨーナ/Picture Book & Original Soundtrack』荒井良二+akaoni、『みちのおくノート』山形ビエンナーレ2014記録集、『ブックトープ山形』ナカムラクニオ、『あっちの耳、こっちの目』ミロコマチコ、『ひとり歩きの山形建築ガイド』森岡督行、『盆地文庫』いしいしんじ、坂本大三郎 他、『東京影絵/Tokyo shadow puppet theater』川村亘平斎との共著、『POSTじゃあにぃ』荒井良二+ミロコマチコ+spoken words project、『東京ビエンナーレ2020/2021 見なれぬ景色へ』東京ビエンナーレ記録集など。

2019年にパートナーの故郷・群馬県の桐生新町重要伝統的建造物群保存地区に家族とともに移住。2023年からは群馬県前橋市の近現代美術館「アーツ前橋」のチーフキュレーターも務めている。

(2026年にアーツ前橋でキュレーションした「向井山朋子 Act of Fire」展ハンドアウトに掲載したキュレーターノートを以下転載する)

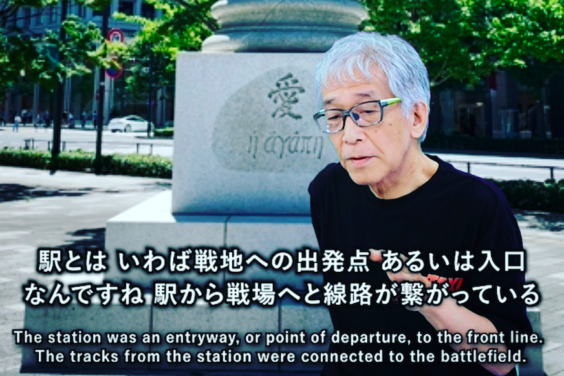

私と向井山朋子との協働は2011年3月11日の東日本大震災まで遡る。大津波によって廃墟化した宮城県石巻市湊地区の小学校で、私たちは2台のグランドピアノと出会った。そして津波が運んだ海底の泥を全身にまとい、脚を失ったその痛ましい姿のまま、それらのピアノを世界各地に巡回させるプロジェクト《夜想曲/Nocturne》1 を立ち上げたのである。

あの悲劇から15年が経過した。巨匠たちが描いた楽譜を、それぞれの時代のピアニストが解釈・再現して聴かせる音楽は〈再生の芸術〉といえるが、それゆえこの2台のグランドピアノが発する無音の意味は、年月を重ねることでさらに深まっている。

震災当時、向井山はこの津波のピアノを「声を失った唇」と呼んでいた(と、私は記憶している)。ピアノの傍でずっと生きていた彼女らしい形容だと思った。その唇は15年を経て、本展「Act of Fire」で、沈黙の底から声を発しはじめている。その埋め火のような現れについて記述する前に、本稿では音楽の再生性にちなみ、少々大胆な試みではあるが、まだ希望よりも絶望が覆っていた3.11から7ヶ月後の東北で、向井山が奏でた夜想曲について私のテキストをここに再掲する。

* * *

声をとりもどす ― 向井山朋子と石巻のピアノ

ようやくスカイプの回線が通じたとき、私はアムステルダムにいる向井山朋子に、それまで準備をしてきた《wasted》2の山形開催を断念すると伝えなければならなかった。東日本大震災の影響で、あらゆる文化事業予算が凍結されたためだが、もとより異様な自粛ムードのなかで、私自身も《wasted》を3.11直後の東北で見せる意味を見失っていた。私は忙しく働いていた。大学は閉鎖されていたが、やるべきことは膨大にあったのだ。家族を放射能汚染の不安から守り、東北出身の学生たちとともに避難所で働き、福島の子どもたちの疎開プロジェクトを立ち上げ、石巻で瓦礫やヘドロの撤去作業に没頭した。

一方で、向井山は日本との時差7時間のオランダで「朝、目が覚めたら日本という国がなくなっているかもしれないという恐怖で、眠るのが恐ろしかった」と語った。海外に暮らす彼女もまた、私たちとは異なる激しい揺らぎを経験している。その夜、震災後のアムステルダムと山形の距離を慎重に埋めていく長い会話のなかで、私は瓦礫に覆われた石巻で見た、路上に放り出された泥だらけのピアノのことを向井山に伝えた。「宮本さん、《wasted》の巡回はやめにしましょう。でも、どうなるか分からないけれど、津波で壊されたピアノをどなたかに譲っていただくことは可能ですか? 私はそれを遺すべきだと思うんです」…。《夜想曲/Nocturne》は、そうしてはじまった。

私は、向井山のために被災地でピアノを探しはじめた。仏壇のように重々しく、ビロードの布を掛けられていた家々のピアノ。たとえその黒い表皮に埃が積もっていたとしても、ピアノは日本の家庭のなかで特別な〈場所〉だった。個人所有のそれらを持ち主の理解を得て譲り受けることは、予想はしていたものの、とても困難な仕事だった。瓦礫はかつて其処にあったはずの生活の痕跡であり、それらに海水とともに含まれている家族の記憶まで、縁なき他者が所有することはできないのだ。悩み、躊躇するうちに、被災地の路上から次々とピアノは消えていった。だから、石巻の小学校校舎に残されていた2台のピアノに出会えたのは奇跡といっていい。

報を受けた向井山はさっそく来日し、泥だらけのピアノに触れた。晴れやかな式典で、海を讃える校歌を弾いていた石巻のグランドピアノ。彼女は終始、黙っていたが、固まった鍵盤を這う指先の動きから受けている衝撃の大きさを伺うことができた。巡り会ったこのピアノに、向井山は口紅を塗る、という。

「仙台に行くと、女の子たちがちゃんと化粧をして、お洒落して街を歩いていたのがショックで、ジャージ姿の自分が哀しかった。避難所は化粧なんてできる雰囲気じゃなかったです」。「仮設住宅に住んでいるからこそ、身なりを整えて、コンサートや美術館に出かけたいのです」。想起したのは、女川や塩竈で耳にした、化粧=日常への、被災した女性たちの渇望だ。いまは喉に泥を詰められて、声を失ったピアノたち/女性たち。傷ついた柔らかい声帯の奥から、ふたたび声や歌を呼び戻すのは、〈内部〉への手術ではなく、むしろ〈表皮〉への愛撫なのかもしれない。素顔に化粧を施すことによって許容される真実。現実と嘘が渾然一体となった真実。

《夜想曲/Nocturne》のプログラムとして、山形国際ドキュメンタリー映画祭で特別上映された《wasted》の記録映画『白い迷路― Water Children』に、印象的なシーンがあった。向井山朋子と監督のアリオナ・ファン・デル・ホルストがテーブルを挟んで向き合っている。そこでアリオナは、この1年半におよぶ映画撮影の動機を告白し、それから静かに「私たちに何が欠けているかなんて、誰も外から見ることはできないでしょう?」と語った。この言葉は、 《wasted》と《夜想曲/Nocturne》をひとつの流れにつなぎとめている。それが現実であれ、虚像であれ、私たちは人生において、たくさんの大切なものを理不尽にも流され、損なわれているのだ。多くの場合、それは秘されたままで心の深海に沈められているが、彼女たちはその在処を決して見失ったりはしない。震災から7ヶ月のいまも、巨大な喪失を体験し続けている東北で、まだ無邪気に〈希望や夢〉を語ることはできないが、私たちはようやく失語症のような状態から脱しはじめている。誰かに向けて、震災前よりもほんの少し、真実の声を開く準備が整っている、と思う。泥にまみれ、口紅を塗られたピアノがここにある。自らも深い喪失から還ってきた向井山の弾くショパンがある。ピアノは、女たちは、あなたは何を語りだすだろうか。(向井山朋子《夜想曲/Nocturne》のために 2011年10月16日)

* * *

自分が書いたテキストに眩暈がする。本展の冒頭、地上階のギャラリー1から地階への吹き抜けを使い6メートル下まで、まさに今回、埋葬するように沈められている2台のグランドピアノ。その落差に15年という忘却と風化の重層を想う。石巻のピアノたちが安置された地下階中央のギャラリー2は出入口が完全に封鎖され、私たちはその姿を奈落か死者を覗き込むように地表から見下ろす視座しか許されていない。とても暗く、手がかりは微かだ(何処からかピアノの旋律が聞こえてくる)。

ギャラリー1から地下へと降るプロムナードからは、徐々に暗闇に慣れてきた私たちを誘うように淡い赤光が差し込み、階下では大きな赤い月が、LEDパネルの肌理で揺れながら発光する。その先に続く回廊には、向井山が自身の血で染めた《wasted》のドレスや靴、蓋を閉じたグランドピアノ、鏡面付きのクローゼット、空き家から運び込まれた古い建具、アルバムから引き剥がした家族写真、何処の国のどの時代のものか出自不明の額縁や鳥籠など、彼女自身の記憶や身体のメタファーが、静物画のようにレイアウトされている。

それらの品々には白い布がかけられ、まるで去ってしまった主人の再訪を待っているかのようだ。一つひとつのモノ語りを理解することは難しいが、このパサージュが彼女の過去に属していることは明らかだろう。回廊と回想が混ざりあうルートを抜け、最深部にある大広間の入口に差し掛かると、果たしてそこに、ずっと聴こえていた音の正体、1台のアップライトピアノが燃え落ちながら無人演奏を続けている。ここから先は〈過去〉ではなく、向井山と私たちの〈現在〉だ。

本展構想の初期段階から、向井山は展示空間に身体を置かないことを決めていた。「あいちトリエンナーレ2013」でジャン・カルマンと共同制作した《FALLING》も、「さいたまトリエンナーレ2016」の《HOME》も、2019年に銀座メゾンエルメスフォーラムで発表した《ピアニスト》も、儀礼的な空間のなかで自らピアノを弾く、もしくはパフォーマーや訪れる観客の身体を組み込んできた向井山。しかし、今回の「Act of Fire」では、彼女がこれまで試みてきた空間と身体の生身のセッションは意図的に排除されている。しかし、むしろ肉体の不在は向井山というひとりの表現者と私たち観客との、より高次な共有を模索しているように思える。

〈地〉 〈月〉 〈血〉 〈火〉、これら4つのエレメントからなる本展の構想は、全体として向井山の身体(そこに内包された記憶や傷も含め)の拡張である。つまり、アーツ前橋という美術館全体が彼女の肉体に変容させられているのだ。これらを一つに縫合する自動ピアノの演奏は、この巨大な身体=建築空間に血色をめぐらせるためのポンプの鼓動か、あるいはボイラーの燃焼だろうか。

“多くの場合、それは秘されたままで心の深海に沈められているが、彼女たちはその在処を決して見失ったりはしない”

私たちは回廊の最深部で15年前から、いや、おそらくそれ以前から秘されていた〈在処〉に至って、いま・ここで燃えている1台のピアノに出会う。そこに2026 年現在の向井山朋子が居て、彼女はもはや記憶と身体の奥に沈めてきた怒りを隠そうとはしない。彼女は怒っている。薪のように鍵盤を焚べ、思い出を焚べ、女性たちが負ってきた不条理を焚べることで、ますます増幅していく炎と絶唱。そのビジョンに包まれながら、そこになぜか美しさを見出してしまう不思議に、私たちは慄く。

人類史において火を囲む時間は、言語の発達や神話・伝承の共有を促し社会共同体の基礎となった。 「Act of Fire」は、向井山の私的な記憶・身体・技術・思想の拡張でありながら、それらを最後に火に投げ込むことで、この儀礼に立ち会った人々とカタルシスの共有と、その後にやってくる新しい世界への連帯を求めている。

1:《夜想曲/Nocturne》

東日本大震災で壊滅的な被害を受けた宮城県石巻市湊地区の2つの学校から、津波で破壊されたグランドピアノを譲り受けて制作されたプログラム。ショパンの夜想曲とこれらのピアノが弾いていた校歌を組み合わせたピアノコンサートと、海底の泥をかぶった状態のままでピアノを提示するインスタレーションで構成され、うち1台のピアノには、約150 本分の口紅が塗られた。2011年の山形での初演後、2台のピアノは瀬戸内国際芸術祭(2013)、オランダフェスティバル(2014)など世界各地に巡回した後、2019年に銀座メゾンエルメスフォーラムでも部分的に修復を施されて展示された。

2:《wasted》

向井山朋子が「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ2009」で、〈豊穣〉そして〈産み出す力〉をコンセプトに、新潟の廃校の体育館に12,000 枚の白いドレスと自身の経血を使って染めた衣服で構築したインスタレーション。 《wasted》の制作を記録したドキュメンタリー映画『白い迷路』 (2011年/アリオナ・ファン・デル・ホルスト監督)は、このプロジェクトに関わった人々へのインタヴューを通して、月経・出産・伴侶の死など、女性たちの眼差しから生と死を見つめている。